2022.11.12

今日唱片

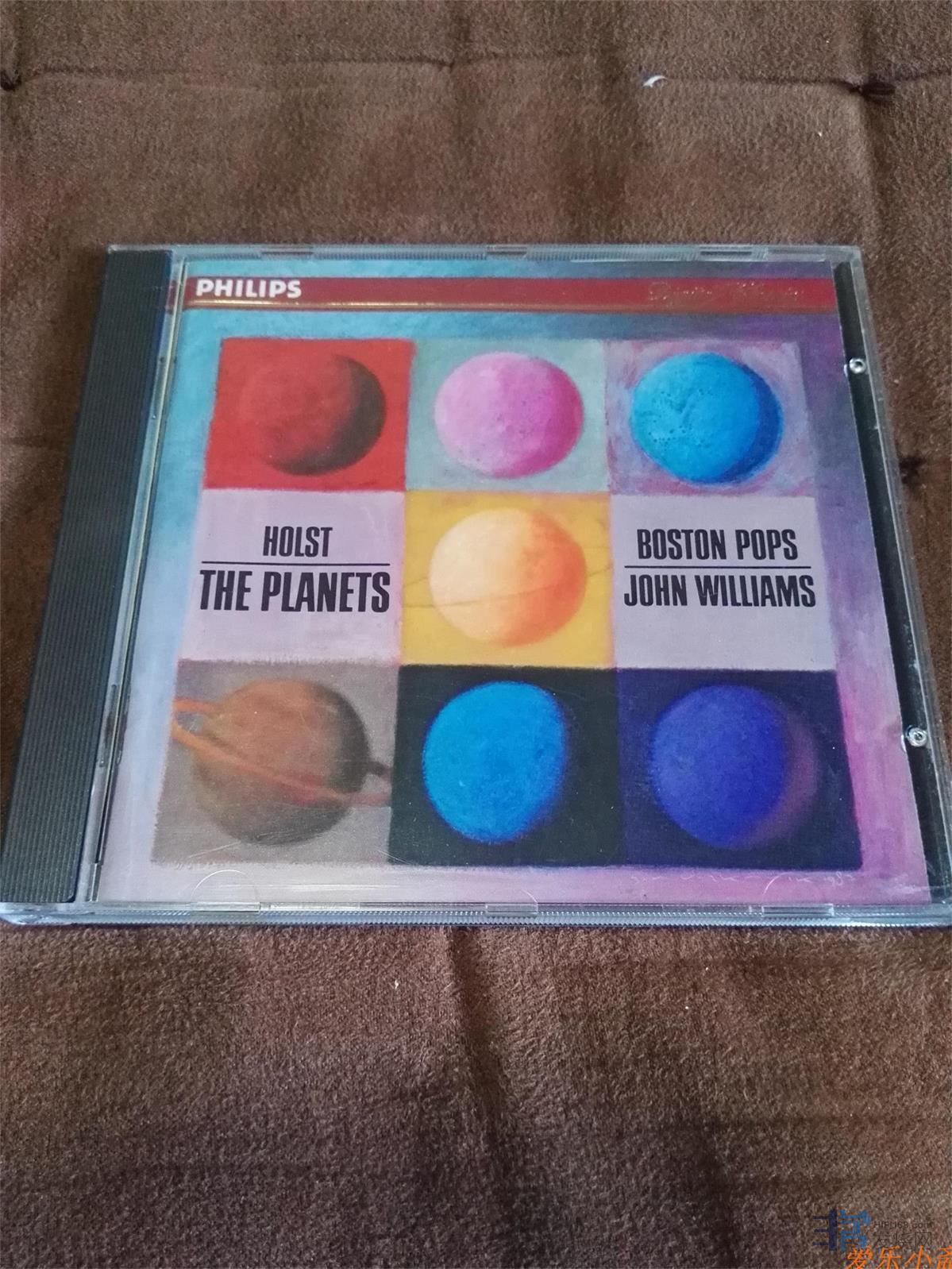

PHILIPS 霍尔斯特-行星组曲 /约翰•威廉姆斯 西德银圈PDO首版

[url]https://book.kongfz.com/446413/5387884734/[/url]

[url]https://weidian.com/item.html?itemID=5828384228[/url]

[url]https://www.997788.com/pr/detail.php?d=607&id=90501699[/url]

[url]https://m.tb.cn/h.UTkFXJg?tk=YmGkd1NbHhA[/url]

行星组曲《The Planets》由英国作曲家霍尔斯特谱写。

《行星》组曲是一部庞然巨著,分为七个乐章,分别以八大行星中的七个星球(地球除外)命名,乐队编制也异常庞 大,启用了一般很少登台的低音长笛、低音双簧管、低音单簧管、低音大管、次中音大号等管乐器,以及管风琴和众多的打击乐器,最后一个乐章中还有一段六声部的女声合唱(有时以两支独奏长笛取代)。如此众多乐器的组合产生了丰富的音响色彩,如在“火星”乐章的一段音乐中,乐队的全奏展示出了地动山摇的气势。但正是由于庞大,这部作品一般很少全曲演奏,通常仅演其中的三、五个乐章,有时则只是单独演奏一个乐章。

《行星》组曲与纯粹的天文学并无关系,而仅仅是建立在古代迦勒底人、中国人、埃及人和波斯人所熟悉的“占星术”之上的。霍尔斯特在1920年公演时曾对记者说:“这些曲子的创作曾受到诸行星的占星学意义的启发。它们并不是标题音乐,也不与古代神话中的同名神仙有任何联系。如果需要什么音乐上的指引,那么,尤其是从广义上来说,每一曲的小标题足以说明与某些庆典活动有关的那种礼仪性的欢乐。例如,土星带来的不仅是肉体的衰退,它也标志着理想的实现,而水星则是心灵的象征……”

第一乐章《火星——战争之神》:霍尔斯特是在1914年8月第一次世界大战爆发前夕完成这一乐章的。因此有人认为,这段音乐是对当时迫在眉睫的战争的预言。确实,这一乐章的音乐,尤其是由打击乐器和弦乐器弓杆击弦奏出的蛮横、激昂的渐强节奏型,暗示出军队在行进,给人以一种咄咄逼人的紧迫感。

第二乐章《金星——和平之神》:与上一乐章凶残的战争音乐形成了鲜明的对比,这一乐章显得格外宁静安谧。它使人想起了一个没有电闪雷鸣、远离战争喧嚣的世外桃源,到处呈现出一派和平安乐的景象。评论家认为,长笛和法国号的延音表达蝉鸣,竖琴表现溪水,种琴和钢片琴表现清泉,小提琴表现情歌。

第三乐章《水星——飞行使者》:传说中水星是带有翅膀的信使的象征,也是窃贼的保护神。因而,这一乐章的音乐机敏灵活,是一首急板谐谑曲。第一主题轻捷而又俏皮,表现信使忙碌地走家串户,为人类带来福音;第二主题带民歌风格,表现人类欢迎信使的情景。

第四乐章《木星——欢乐使者》:这一乐章构思宏大,篇幅也较长,可分为三部分:第一部分气势浩荡,欢乐的情绪此起彼落,绵亘不绝。这一乐章经常被单独演奏,成为受人喜爱的通俗音乐作品。它又分为三个主题:第一主题为C大调,快板,2/4拍,喜悦的情绪十分明显;第二主题充满生机,热情洋溢,富有气势;第三主题转为3/4拍,象一首民间舞曲,气氛热烈。第二部分由原来的快板转为行板,为一首雄壮的“欢乐颂歌”,类似东方五音音阶的旋律,亲切感人,朴实生动,又不乏庄严与伟岸。第三部分为第一部分的反复。

第五乐章《土星——老年使者》:是组曲中最精彩的篇章之一,也是经常被单独演奏的段落。乐章以长笛、大管和两架竖琴奏出的由两个邻音交替构成的固定节奏开始,象征老年人蹒跚、滞重而单调的步态。它不仅表现“肉体的衰退”,更有着“理想的实现”的慰藉。这里,有葬礼的节奏,晚祷的钟声,对人生的思考,也有美好的回顾。

第六乐章《天王星——魔术师》:作者在这里运用了变幻无常的调性和配器色彩,以及力度的突兀变化等现代作曲手法,起到了扑朔迷离的效果。

第七乐章《海王星——神秘主义者》这最后一个乐章在给人以娴静温柔之感的同时,又表现出神秘莫测与朦胧的太空景象。乐章的第一主题就是以这种色调构筑起来的。钢片琴、竖琴和小提琴的大量运用,渲染出迷茫的神奇景象。这一乐章使用用了合唱来增加效果。总谱上注明:“合唱队应置于舞台边邻近的房间内,房门要开着,直到全曲的最后一小节,这时门要轻轻地、静静地关上。合唱队,门,以及可能需要的任何一些副指挥,都要用屏幕与听众隔开。”

一些评论者认为,《行星》组曲,反映了霍尔斯特在科学进步一发展的**,表达在众行星间的宇宙漫游,而不再拘泥于关于行星的古代传说,不再是宗教崇拜,认为这部作品是科幻音乐的开端,并影响了后来的《星球大战》、《异形》等电影配乐。

约翰·威廉姆斯(John Williams)是美国历史上名气最大、获奖最多、商业上最为成功的作曲家之一。提起他,就很容易让人想到约翰·菲利普·苏萨、阿伦·科波兰或是列昂纳多·伯恩斯坦,因为他再次诠释了美国作曲家**的内涵。迄今为止,约翰·威廉姆斯先后45次获奥斯卡提名,捧回5座奥斯卡奖杯,20余次黄金及白金唱片奖,2次艾美奖,4次金球奖,20次格莱美奖,6次土星奖,7项英国电影和电视艺术学院奖等,毫无疑问是全世界最受人尊重的作曲家之一。

威廉姆斯先后出任过无数国家及世界级管弦乐队的指挥,其中最着名的是1980到1993年期间,担任波士顿通俗交响乐团第19任指挥,率领乐团在美国和日本等地举办过3场大规模的通俗音乐巡演。目前,威廉姆斯担任该交响乐团的名誉指挥。他还为1984、1988和1996年的夏季奥运会、2002年的冬季奥运会谱写过主题曲。(网摘,感谢原作者)