音质好的碟片,怎能少了介绍RR的东西呢?这张30周年精选(编号RR908),看杂志上说得并不多,应该是被其后来出的几张SACD的风头盖过了。因为我没有SACD机,所以每次买碟,都只关注纯CD碟片。RR公司录制的交响乐唱片,单从音质上来衡量,没有几家唱片公司可以跟它相提并论的,换句话说,只要你是一个有几年烧龄烧友,估计很少没听说过RR的,以下转帖一段对RR唱片公司的简介:

“以无与伦比的发烧录音而驰名世界的独立唱片品牌,全称为Reference Recordings,1976年成立于美国旧金山,由香港西曼拿索斯唱片公司代理。二十多年来,由于在录音技术上取得的突破性进展,RR的录音已经真正的成为全球发烧友在音响重播方面的“参考标准”。RR制作的爵士和古典唱片在世界许多著名的音响杂志上广受好评,无论是音乐水准还是唱片质量,都被评论家们誉为极品。在美国Billborad杂志的跨界音乐榜上,RR的唱片曾稳居前列达一个月以上。 1986年,RR的唱片首次荣获格莱美大奖,1993年和1997年,RR两次获“最佳录音工程奖”的提名。它还曾赢得过NAIRO(美国国家独立唱片品牌分销商协会)和AAHEA(极品音响促进学会)的大奖。在拉斯维加斯WCES(国际消费电子大展)上,RR的唱片几乎是各大Hi-End音响厂商争相播放的示范唱片,在世界发烧音响界树立了极高的声望。

RR旗下云集了不少明星级爵士,古典艺术家。爵士领域:小号演奏家泰利·克拉克,裘·威尔德,电子颤音琴演奏家诺弗,巴西传奇乐手莫莱拉·布林,爵士钢琴手迪克·海曼,麦克·佳森以及美国著名歌手艾琳·法拉尔。古典音乐方面,RR与伦敦爱乐,皇家爱乐,美国犹他洲交响乐团,作曲家/指挥家玛尔科姆·阿诺德,罗伯特·法能,科诺斯四重奏,龟西合唱团,钢琴大师亿斯托明,小提琴名家里奇,达拉斯管乐团,弗雷德里克·芬尼尔,何赛·塞勒布里埃指挥的捷克国家爱乐乐团,杰拉德·施瓦茨指挥的西雅图交响乐团,大植英次指挥的明尼苏达交响乐团,皇家苏格兰国家交响乐团及合唱团,美国巴罗克爱乐乐团等等。

对于广大发烧音响爱好者而言,购买RR的唱片可能完全是冲着他家的首席录音工程师Keith O.Johnson(约翰逊)的大名,以及他发明的HDCD数码录音技术而去的。这两块招牌保证了RR的唱片成为录音工业名副其实的“参考级”标准。事实上,HDCD只是RR不断取得技术进步的一个典范,RR所拥有的其它科技手段也都代表着当今录音的最高水准,在同行业中居于领先地位。早在LP时代,RR的半速慢转唱片刻膜技术(采用自动车床),UHQR胶木唱片压片技术,直接金属制膜技术,以及数码箱式母带直录式CD技术等都堪称举世无双,无人能及。这些骄人科技绝对奠定了RR在极品音响世界崇高的地位。RR之所以能成为当今世界上最具创意,最受推崇的独立唱片品牌,和其创始人Tam Henderson(亨德森)先生对音乐狂热的喜爱和对高保真不懈的追求有着密不可分的关系。正是愤慨于绝大多数唱片公司制作的商业性录音离“真实再现现场”有太大的差距,亨德森先生才创立了RR,立志以理想而超卓的录音为完美再现音乐服务。亨德森先生毕业于乔治亚大学,攻读过音乐史专业,毕业后任职于古典音乐电台KSFR的调频节目,担任音乐指导。后来该节目停播,于是他买下旧金山的两家唱片店经营,在此期间他深深认识到商业性唱片的音质远非完美。在他为美国两大发烧天书《音响指导》和《TAS绝对音响》任主笔时,他终于下决心亲自尝试,开一家录音合乎自己理想的唱片公司。当时他根本没有考虑到赚钱。1977年,RR的第一张LP问世,内容是吉他室内乐,之后又推出了长笛和中提琴室内乐唱片,以及一张柯特坎打击乐重奏组的专辑。这四张为RR打响了头炮的唱片都已经停产,成为收藏家们眼红的珍品。 1978年,亨德森先生开始与趣味相投的约翰逊博士合作。那时约翰逊早已是红极Hi-Fi世界的音响名人了。他们合作的第一张唱片是45转的肖邦奏鸣曲LP,后来两人的合作竟一发不可收拾,至今已有70多张唱片,几乎张张都被公认为当今世上最好的录音。在亨德森先生的领导下,RR开始屡获大奖,并开发了许多先进的录音技术,身为RR的总裁,资深制作人和艺术指导,他以自己的音乐观和音响观使RR这一品牌成为现代录音领域的佼佼者。 30多年的努力,使约翰逊毫无争议的成为今日录音技术领域屈指可数的大师之一,同时他也是美国发烧音响界一致公认的“教父”级人物。其实他和RR之间至今也还只是合作关系,可是在发烧友心目中,他的名字却已经成了RR唱片的代名词 象征着最好的录音品质。

人们在谈及约翰逊博士时,理所当然的会想到他和数码专家麦克·弗劳莫一起开发的HDCD技术。这项为改善数码录音解析度而发明的科技,以成为今日高保真音响和录音领域最重要的科技,与日本JVC公司的Xrcd技术并称为两大提升CD音质的有效途径。事实上,约翰逊博士的研究成果繁多,技术论文和专利以及产品设计促进了多项技术进步,对今天的影音业有着重大的影响。比如:光学轨迹伺服系统。现已成为激光唱机和影碟机的标准技术;射频偏流录音磁头,超高速的环状电路磁带运行结构。现已成为磁带生产的标准技术;读取电影胶片中声轨信号的光学扫描器。不受灰尘,划痕的影响,令电影播映保真度大幅提高;多音轨声音取样合成器;直刻CD技术。表明了低数码颤动的重要性,现已被公认。 尽管约翰逊先生最初把探索革命性的麦克风摆放技术和录音技术当成一种爱好,却点石成金般的玩出了许多名堂。70年代,他和阿兰·帕森斯合作的录音项目因其出色的效果很快引起了业界的注意,成为同行和发烧友津津乐道的传奇之作。在过去15年中,约翰逊先生应邀担任RR的技术指导和录音师,他制作的唱片有两张荣获格莱美大奖,成为发烧录音的最高典范。此外,他还获得过两次格莱美“最佳古典音乐唱片录音”的提名,“极品音响促进学会”颁发的“最佳原声录音大奖”,以及许多Hi-Fi传媒授予的奖项。 在录音过程中,约翰逊先生对于“原音重现”的理想表现出近乎疯狂的偏执的态度。他从不使用现成的录音设备,而是亲自制作或进行天才般的改装(包括器材的零部件甚至话筒的震膜),唯有这样,才能制作出独一无二合乎他理想的录音。他的麦克风运用技术和平衡技术堪称一绝,何种音乐,何种空间,何种距离用何种型号的麦克风都仿佛心有灵犀,能够将最有震撼力的效果完美捕捉下来。多年来,明尼阿波利斯的交响音乐厅和和达拉斯的Megerson交响乐中心是他最钟情的录音场地。经过他的妙手炮制,RR的唱片几乎都能体现前所未有的传真度,归结起来录音有以下特点:1。解析力强,富有透明光泽的音色能将乐器的质感抽丝剥茧般的分解出来;2。动态犀利,最弱音到最强音都有着极强的爆发力。以鼓的录音为例,轻敲时鼓皮的质感和弹性也能毫不含糊的再现,重擂时更不会拖泥带水,深沉的低频富有线条和力度,没有多余的脂肪,听来毫不臃肿却直到心口;3。堂音丰富,他经手的每一款录音似乎都能令你闻到现场流动的空气,乐器和人声不长不短的尾韵均表达出良好的空间感;4。音场再现极为生动,宽大深阔的舞台感栩栩如生,各声源层次鲜明,发声体的定位和比例都清晰准确。 总之,RR的这种独有的音响美学几乎将数码和模拟录音的所有优点集中在了一起,比起“黄金年代”的老录音,他们显得更宁静逼真,却有着同样的自然,温暖和优美的特质。据悉,约翰逊的顶级录音技术已为RR独有,除非RR授权允许,否则他将只为RR录音。 如果你是一位纯正的音响发烧友,RR将是您要全力收藏的唱片品牌。”

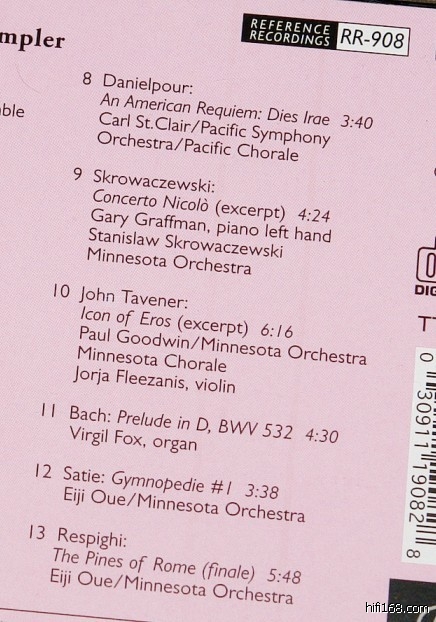

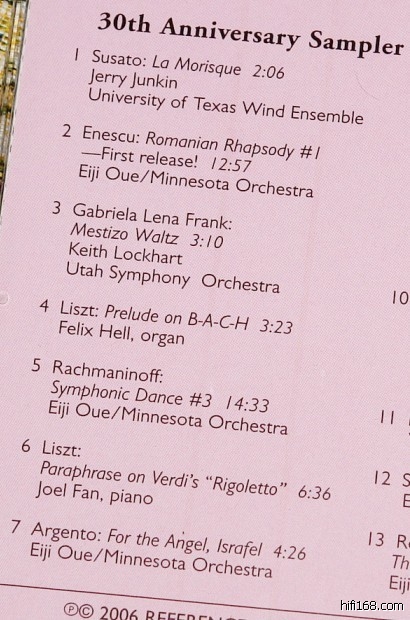

回到我自己对这张唱片的感受吧,总体感觉这个精选没有RR之前那套《无敌天碟》的选曲经典(这个“经典”,是相对测试性曲目而言的,例如大家所熟悉的什么《火鸟》、《图展》等),录音电平也稍微低一点(比RR一般的碟片低一些),不过音质还是一样的高水准。电平低,就导致了对系统的要求更高(跟泰耐克唱片类似),在正常音量下,音压是不够的,听者就会不自觉地扭大音量,结果就是对功放的控制力、信噪比等要求更高,到了你觉得音量够了,很多功放就气喘吁吁了。此碟一开场第一曲,中远场的鼓声(定音鼓?),就够考验音场了,如果你听到的鼓声是松散的,是毫无方向感的,就需要重新审视你的系统和摆位了;第四曲《巴赫变奏曲》,管风琴的超级低频,你感觉到沙发在震动吗?甚至地板的震动?提醒大家,对此曲不要只注重音响效果,它的音乐性同样很棒,要营造庄严肃穆的气氛,好像没有别的乐器可以跟管风琴相比了,整个人仿佛置身于辉煌的大教堂,去进行一种神圣的仪式那般!当你还沉浸在那浩瀚的音乐宇宙之时,它却停下来了,原因是此曲只有3分多钟,呵呵,真是欲罢不能!我打算去买一张原专辑.....曲目五,拉赫玛尼诺夫的《交响舞曲》,又是那样的充满旋律、韵味和动感,一直不认同用“旋律”来形容器材,但用来形容音乐,特别是拉赫玛尼诺夫的作品,是最适合不过的了,某乐评人还说过,她最喜欢的钢琴作家就是拉氏,你看他的《拉2》、《拉3》常年雄踞古典乐评榜前几位就知道了。曲目八《怒神之日》,呵呵,看题目你已经知道此曲会爆,但或许你想不到,里面的合唱可以那样的宏伟、大气,个人认为,此曲如果在配乐上再多一些低频乐器例如铜管、大提琴就更好了,怒是听出来了,但好像不怎么够怒,个人口味,呵呵!曲目十一,还是管风琴,但这回是回到巴赫自己的管风琴了,除了具备曲目四的慑人气势,还多了一份轻松和悠扬,巴赫就是巴赫,心灵鸡汤,音乐之父!说到这里,够了,更多还是听官们自己去体会吧,有时候,看碟评有一个坏处,就是容易被评者的看法牵着鼻子走,先入为主容易误失自己的欣赏角度......总之,此碟无论音质还是音乐,都值得一听,只是经典性,暂时排在《无敌天碟》和《红魔鬼》之后吧!

-

-

RR-1.jpg

(, 下载次数:4)

jpg(2011/1/24 13:00:11 上传)

-

-

RR-2.jpg

(, 下载次数:0)

jpg(2011/1/24 13:00:11 上传)

-

-

RR-3.jpg

(, 下载次数:0)

jpg(2011/1/24 13:00:11 上传)