对巴赫平均律的一些看法巴赫的音乐,总的来说,可以分为两大类。

一类是宗教音乐,象马太受难曲、B小调弥撒以及大量的康塔塔等等,这些都属于宗教音乐。巴赫本人是一个虔诚的基督徒。另一大类属于纯音乐作品,象大量的器乐,尤其是键盘音乐。巴赫的平均律、哥德堡变奏曲、无伴奏大提琴组曲、小提琴奏鸣曲与帕蒂塔、英国组曲、法国组曲、帕蒂塔、托卡塔、管风琴作品等等都属于纯音乐作品。

平均律是音乐上的教科书,关于律制的。“十二平均律是西方音乐律制的基础和核心,它不同于毕达格拉斯发现的自然律制,而是人为地将一个音极按等比级数分成十二个相等半音,解决了自然律制在转调上不协和的缺陷,非常适合调式变换、和声写作和器乐演奏,极大地扩展了作曲和演奏的范围”。平均律本来是有点倾向于练习曲那样的性质的。但后来很多钢琴家演奏的平均律都是带有感情色彩的。平均律就好像是一个媒介,钢琴家通过演绎平均律来表达自己的思想和感情。也就是说,平均律本来是没有感情色彩的。是钢琴家赋予平均律以色彩。因为钢琴家的感情各自不同,演绎手法也就多姿多彩,所以才出现了众多的版本,呈现百花齐放的局面,体现了不同钢琴家不同的艺术审美情趣。

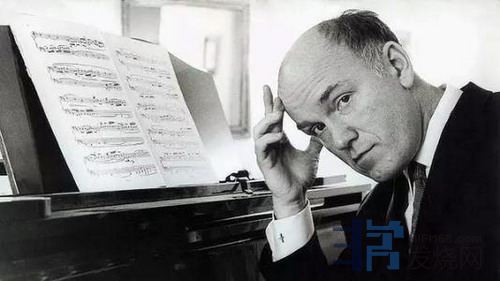

古尔德是主观意识很强烈的钢琴家,以其说他诠释平均律,不如说他是通过平均律来表达他自己的思想。对音乐作品的演绎手法,一般分为两种不同的处理方式。一种处理手法是将音乐作品本身放在首位的,演绎者只是将作品客观地表现出来,这种情况可以说是对音乐作品的忠实还原。这种情况,音乐作品本身的意义要远远高于演绎者的意义。另一种音乐处理方式,是演奏家个人意志“凌驾于”音乐作品之上的,这一类演奏家往往个人风格非常鲜明。象古尔德和索夫朗尼斯基这些人都属于这一类演奏家。古尔德的巴赫平均律,较注重作品本身的逻辑性以及数学特点,整部作品的构建犹如一部恢弘的建筑,内部井然有序。在音乐作品的结构性方面具有深刻和清醒的洞察力。在演奏上,古尔德的触键较为短促,在抒情性上稍差。但古尔德在复调音乐方面,在赋格的处理方面具有超人的能力。古尔德的演奏是非常具有个人特色的,他的巴赫独树一帜,特立独行,也非常具有个人魅力。不过,在音乐专业领域,并非人人都赞同他的。象布伦德尔就认为,他认为古尔德并非传统意义上的钢琴家,而是一个很“搞怪”的音乐家。

对巴赫平均律这部作品,音乐史上有很多著名的录音。如果要选一个自己最喜欢的版本,我会选择里赫特的因斯布鲁克版,这是里赫特70年代在奥地利国家广播电台录制的版本。相比萨尔茨堡版,里赫特本人也是更倾向于因斯布鲁克版。因斯布鲁克版更加高雅狂狷,更加具有冥想性和无拘无束,随心所欲不逾矩的特点。整部作品充满想象力和创造力。深刻体现了音乐这门艺术的纯粹性以及艺术中的自由精神!

美丽的奥地利因斯布鲁克小镇: