记得八十年代初期,一曲“再回首”不仅让大陆的流行歌迷认识了这位来自台湾的年轻歌手姜育恒,也从此确立了他在大陆年轻歌迷心目当中不可动摇的偶像地位。

随着那曲“再回首”由狂热渐渐地趋向平淡,我也从听流行音乐而慢慢地转向了欣赏古典音乐的路子,姜育恒也逐渐地从我的视野中慢慢地淡化消失了……

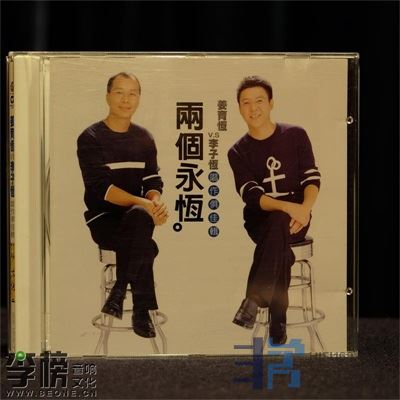

一转眼近二十年快过去了,等到 1999年仲夏我在深圳再次听到这熟悉的声音,并被这熟悉的声音所深深的吸引和打动的时候,出现在我面前的竟是这张姜育恒专辑——《两个永恒》。

这张 CD唱片的最大特点是:其中的歌曲听来特别得有“嚼头”、有“韵味”。或许是因为丰富的生活阅历以及长年在歌坛的冲刷冼礼,使得已是步入人到中年的姜育恒与他的歌曲更是多了一份真诚与成熟,尤其是最后的两首歌:“情深往事”和“烟火”,似乎把整张唱片的歌曲演唱带入到了一个纵情的高潮。

他的歌似歌又似梦;似倾诉又好似在冥思追忆;更似是期盼成真的祝福 ……

无论你的音响器材档次高低,这张 CD唱片都能给你呈现出深深的歌者情和浓浓的音乐味。

无论你是正襟危坐地欣赏,还是当背景音乐来聆听,也不管你是否正视他的“存在”与否,他那情真意切、娓娓道来的歌声在不经意之中就把你整个人给“融化”掉了。

好听、耐听、有情、有味,好似男人中的《蔡琴老歌》,或许这样来形容《两个永恒》的歌曲魅力会更合适一些吧。