马勒二在1895年3月4日,由理查施特劳斯指挥柏林爱乐首演了前三个乐章,同年12月3日,马勒自己指挥柏林爱乐首演了整个五个乐章。

很多人都认为伯恩斯坦的马勒二结构把握不严谨,没有瓦尔特表现出的深刻的洞察力和一种无人可比的优美,可是当我在听伯恩斯坦这一版的的时候,一开始就被第一章死者的葬礼所吸引了,一开始右声道一阵短促的大提琴,紧接着是右边声道在大提琴的右边传出的低音提琴声,就象敲响了葬礼的序幕,位置感是那么准确。16多分钟后又一边重复了开始的那段,带人走入更深的悲伤。整个23分钟多一点的第一乐章,张力十足,撼人心魄。虽然第一乐章结束后没有象马勒曾经说的希望演完这一乐章后能有五分钟的间隔,用来反思,反省,可是我总是会遵照此一习惯,停下个几分钟,然后再欣赏第二乐章的平静。一般马勒二用两张唱片作为载体,真希望有哪天,唱片公司能在一、二乐章中停顿个五分钟,我想应不会造成不连贯,相反能为第二乐章的平静起到过渡的作用,而且能符合马勒生前的遗愿。

第二乐章作为葬礼后的间奏,应该说是温情的,也是我前面说的平静的,让人把前面悲伤的葬礼遗忘。与马勒一一样的奥地利乡村舞曲描绘着大自然的气息左边的小提琴与声场在中间靠后的圆号,位置感清晰。整个第二乐章让人感到人与自然的交融非常舒服。(不过我总感到第一乐章与第二乐章之间变化太快,让人无法一下子反映过来,当中能暂停一下,可能效果会更好)

值得一说的是我赞成THOMAS指挥旧金山交响乐队的那套SACD中马二的安排,把第一乐章单独放在第一盘中,剩下的四乐章放第二盘。

第三乐章前面大自然的恬静被再次打破,幽灵凶恶地出现了。三分多时低音提琴带起了一段小高潮,音色非常美,4分10‘左右又是一段。值得一提的是伯恩斯坦把整个第三乐章处理成一种粗野的幽默,而且动态对比剧烈,也可以说成年音响性好。

第四乐章由次女高音珍妮杜瑞尔唱出了《原始之光》开始,庄重而简朴,就象马勒原谱上标注的那样。女声如果单独放到一张唱片中,那一定就是一张发烧碟。就象很多北欧KKV的发烧碟中的女声一样清澈感人。好象让人在末日审判之前,心灵得到暂时的片刻安息。

第五乐章使用了德国诗人克洛普施托克的诗《复活》,也因为此,整个马勒二也称作复活交响曲。表达了永生救赎的辉煌境界。小号的音色美妙无比,生命由死亡变为不朽与永恒。10分多的时候的钟声首次出现,而后出现了一个小高潮,好象为后面作出了铺垫。16分44’一段小小的停顿之后由圆号开头的一连串的管乐也非常好听。然后就是由无伴奏合唱唱响了复活的圣咏,最后一部分马勒自己写了一段歌词回答了第一乐章中提出的问题:我将死去,为的是获得重生。这部分听后感到场面非常宏大,钟声第二次敲响,铜管高奏。声场也非常开阔,仿佛看到了偌大的舞台,非常有现场感。

-

-

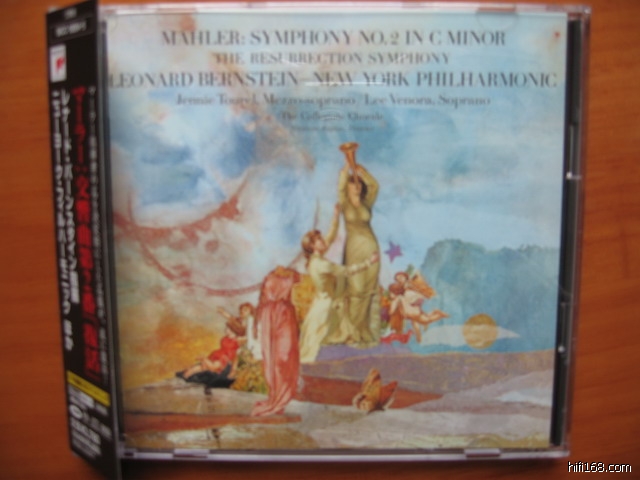

照片 006.jpg

(, 下载次数:75)

jpg(2008/1/8 14:49:56 上传)