英国dCS

在2025年慕尼黑HI-END展上,dCS带着最新产品LINA DAC X以及VARÈSE系统,还有未面市的VARÈSE转盘原型机亮相!下面就让我们一起来揭开它们的神秘面纱吧!

英国dCS LINA DACX旨在展现音乐的全部魅力。从每一个细节音符,到传递空间感与深度的微妙时序与定位线索,它都能清晰呈现,为你带来酣畅淋漓、沉浸感十足的聆听体验。

英国dCS LINA DACX体现了我们为用户带来卓越音质与便捷直观播放体验的愿景。它支持从各大主流平台进行高解析音频串流,并可播放来自电脑、存储设备及CD转盘等多种数字音源的音乐文件。

英国dCS LINA DACX是dCS 系列产品的全新力作,延续了该系列在全球范围内屡获殊荣的卓越音质表现。它集卓越的解析力与保真度、精湛的工艺、丰富的输入接口与流媒体播放功能于一身,延续了人们对 dCS一贯的高标准期待,确保与现有音响系统无缝融合,并带来非凡的聆听体验。

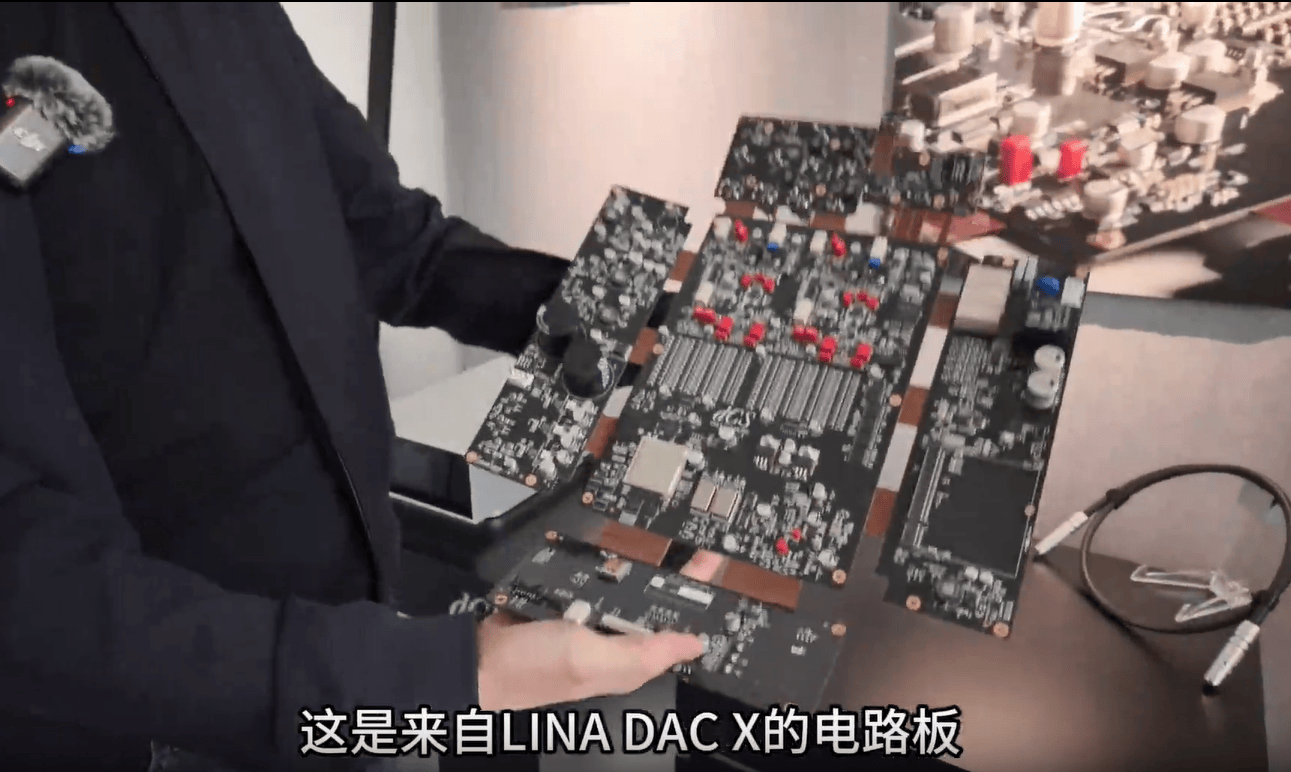

每一台英国dCS LINA DACX均在我们位于英国剑桥郡的总部手工组装与测试。

我们使用专门定制的设备对所有可能的配置进行严苛性能检测,并通过多道工序反复检验,确保每一台产品都符合我们严格的制造与测试标准。

英国dCS VARÈSE瓦雷兹,让人心服口服的数字音源之王秉持ONLY THE MUSIC的宗旨,dCS历时6年研发的全新旗舰级产品dCS VARÈSE音乐播放系统,VARÈSE瓦雷兹是dCS有史以来最雄心勃勃的研发计划。

英国dCS VARÈSE瓦雷兹无论所应用的众多崭新核心技术,又或是声音表现的水平,都将数字音源的重播提升到全新的境界,达到dCS甚至全球音响领域前所未有的新高度,音乐重播听感上同样达到世代进化。

英国dCS VARÈSE瓦雷兹音乐系统总共由6台设备组成:VARÈSE Core主核心、VARÈSE Mono Ring DAC(2台单声道解码器,每声道1台)、VARÈSE User Control用户操作界面、VARÈSE Master Clock主时钟和VARÈSE CD/SACD Transport转盘。

总代理

昇和影音集团

Richcom Audio Video Group