最近超级喜欢听西蒙组合,他们的音乐非常温柔抒情,又不是那种滥情、恶俗的套路。这张TAS上榜的专辑,要是美国头版的话得3000多块,算是民谣黑胶里面很贵的货色了,头版我伤不起,收张日本版来听。但是他们相对早期的专辑在大喇叭播放出来老觉得松垮垮的,声音又薄,信息量还很少,根本填不满整个空间。这次试听,一改我对他们专辑的印象,声音紧凑、一点不薄,当然也不会厚声,是刚刚好那种。信息量不会太多,但又填得满空间,真是奇怪!

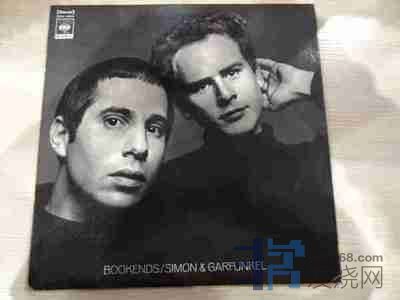

无敌民谣二人组Simon & Garfunkel1968年的一张经典专辑,同时占据当年英美专辑排行榜的首位,专辑中的"A Hazy Shade Of Winter", "At the Zoo", "Fakin' It" 和 "Mrs. Robinson"都是打榜歌曲,Mrs. Robinson实在有名透顶,除了因为它是年度冠军单曲之外,在电影《毕业生》中出现,让这首歌越发家喻户晓。

这张专辑中,两位牛人的合作真是天衣无缝,我个人觉得那首Save the Life of My Child也很不错,总之这张专辑对于民谣爱好者来说是不应当错过的。

本专辑在滚石杂志评出的500张历代最强专辑中排名第233位。

关于Simon & Garfunkel:(以下引用floatice朋友在http://lib.VeryCD.com/2006/06/04/0000105529.html的介绍)

让我们来重温Simon & Garfunkel 的经典老歌,Simon & Garfunkel可以说是上世纪最出色的二重唱组,Simon 清澈嘹亮的嗓音加上Garfunkel时而高亢、时而婉转的和声把二重唱的优势发挥得淋漓尽致。

Simon 和 Garfunkel 都出生于1941年,他们在纽约的皇后区一起长大。15岁时就建立了"Tom & Jerry"乐队(不是动画片猫和老鼠)--一个类似于"艾弗利兄弟的"的演唱组,推出了一首热门歌曲《嘿,女生》(Hi,Schoolgirl),并出现在美国野外音乐台的节目中。Simon & Garfunkel早期的作品都是由Columbia公司录制的,但最初并不引人注意。后来制作人Tom Wilson把他们的那首《寂静之声》加上了摇滚背景,才成为了一首打榜歌曲。随后Simon 又开始了同Garfunkel的合作,还举行了巡回演出,开创了他俩随后5年的合作生涯。

在录音方面,Simon & Garfunkel颇花费了一些时间才找到了把歌曲和演唱完美相配的乐器模式。1970年Simon & Garfunkel迎来了他们生活中最辉煌的时候。专辑《忧愁河上的桥》以及同名单曲均成为排行榜冠军。歌中唱到: "当你感到疲倦和自卑,当你眼中有泪,我将为你试去,我站在你的一边,当世事不顺,当找不到朋友的时候,我将用我的身躯为你架设一座急流上的桥……"。任何处于孤独无助中的心灵,听到这样亲切感人的歌词,在耳边先低吟、后高唱,仿佛就在此刻遇到了自己最知心的朋友,因而为之动容。难怪这首配器简单,节奏缓慢的Bridge over troubled water在排行榜上停留了三十个月的时间,创下了一个几乎无人能够企及的记录。还有一首始终贯穿影片的插曲Scarborough Fair,也同样给我留下深刻的印象。这首歌就像一部印象派的风景画,如果你闭上眼睛做一次深呼吸,一定还能闻到空气中夹杂着各种香草的气息。 Scarborough Fair是一首取材于民间题材的歌,他运用的是苏格兰曲调,而另一首If I Could,采用的则是南美印第安曲调,但两首歌听上去又都是那么的完美绝伦。

Simon & Garfunkel最擅长的就是在普通百姓的寻常生活里搜集素材。因为他们能唱出平凡的人疾苦,能把艰难的生活融化为串串的音符,道出人们的心声,所以深受歌迷的喜爱。民谣的最大魅力也就在于它的真挚和纯朴。那娓娓道来叙事般的歌词和优美的吉他伴奏,伴随着简单悠扬的旋律诉说着爱情的忧伤,孤寂的落寞和生活的艰辛,而这些又都是民谣最好的主题。在动荡的60年代Simon & Garfunkel还唱出自己对社会的关注,在歌词中融入了和平、自由和爱的主题。许多作品里都充塞着一些与60年代相称的谈论反战、反专制、呼唤自由之歌,这些使他们民谣歌曲的主题更加多元化。

另外一张专辑《星期三早晨3点》也是纯正的民谣风格,这张专辑在Billboard专辑排行榜的榜首位置上停留了整整6周。其优美的和声,流畅的旋律,美妙的民谣吉他弹奏,无一不使人陶醉。这张专辑好像成为了他们命运的转折点,在推出后不久, Simon & Garfunkel不再像以前那样,只在一些小型的俱乐部演出,而是有了安排紧凑的巡演计划,不但在美国的各个州举办大型的巡演活动,而且足迹也遍及英伦三岛。

但是,很快巨大的成功使他们很难再有新的突破。Garfunkel似乎很满足于那几张分量不重但制作精良的唱片。Simon 在他以后的个人生涯中表现出了他在音乐上的创新和实验,并获得了不俗的成绩。1984年开始Simon 到了南非的黑人区居住,同那里的黑人音乐家合作,录制出了《雅园》Grace Land。这是一张非常纯粹的非洲音乐专辑,同他过去的民谣、布鲁斯以及节奏布鲁斯风格形成了强烈的对比。在90年他录制了一张巴西风格的音乐专辑。97 年他又推出了另一张充满世界音乐风格的唱片。Simon后期的行为;实际上是把美国民谣与世界其他地区的民歌传统广为沟通。从《雅园》开始,因为逾越了传统的西方民谣旋律,乍听之下好像变得不好听了,实际上Simon的音乐比以往任何时候都更精细、更考究、更追求完美。他非常注重每一个细节的准确性,甚至到最不起眼的一处拨弦。

虽说Paul Simon在乐坛的地位远远高出Art Garfunkel,但是我们也不可以完全埋没Garfunkel的功劳。作为杰出的民谣歌手和民谣二重唱组Simon & Garfunkel在音乐史上成就是无人可以替代的。他们的歌深深地影响着那一个年代的青年学生朋友,伴随他们在成长的道路上渐渐成熟起来。也许他们就是上世纪最出色的二重唱组合--永远的Simon & Garfunkel。