前段时间,在W版、邝版的带领之下参观了张敬轩在广州芳村的录音室,收获颇多!

其中一个环节是在监听室里用挂在墙壁上的大喇叭(上图中挂在墙上的8单元大喇叭)重播张敬轩最近发行专辑的数码录音母带,这对喇叭的牌子不记得了,单元全部是丹拿单元组成,通过电子分音由拜士通功放推动,出来的声音可真是好听啊!张敬轩的声音既通透又有厚度,非常舒服!伴奏乐器的质感也是无可挑剔!回家自己用黑胶系统再重播一次对比,发现人声在解释力和厚度方面还是有一点距离。当然,从数码母带到制成黑胶唱片中间的过程,信息量的损失是在所难免的,而到自己的系统再重播出来又必定会再有一定的损失。

这次经历让我又一次对音源的重要性有了更深的体会。之前听过不少老烧都说录音室用的监听器材,特别是喇叭不好听,过于直白、没有感情,但我在监听室听到的声音却反而让我觉得自己系统的声音感情表达没到位。

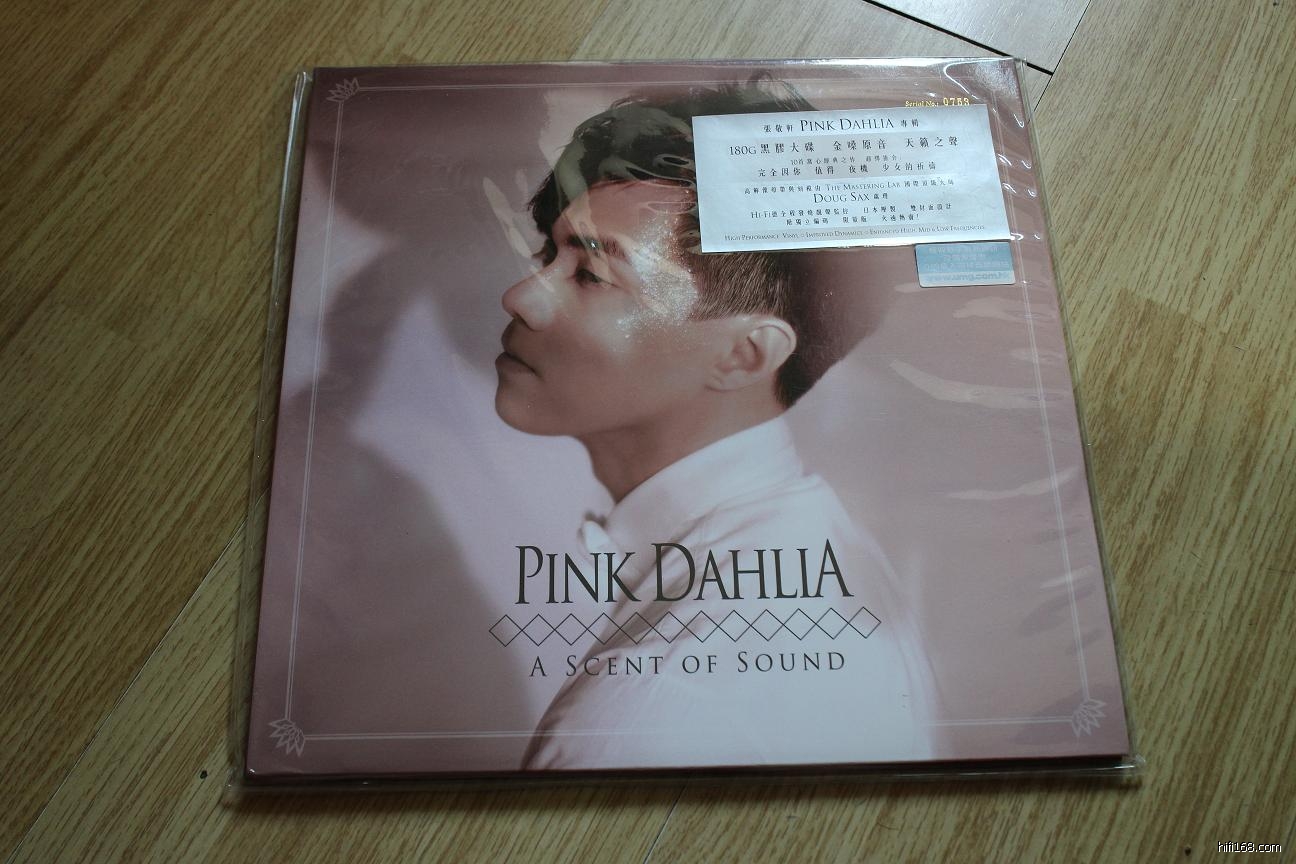

张敬轩的这张新专辑,选歌、编曲我觉得水准尚可吧,但录音水准就远非国内一般口水歌的录音可比了。