回复: 终于买到《春风风人》了

内容简介

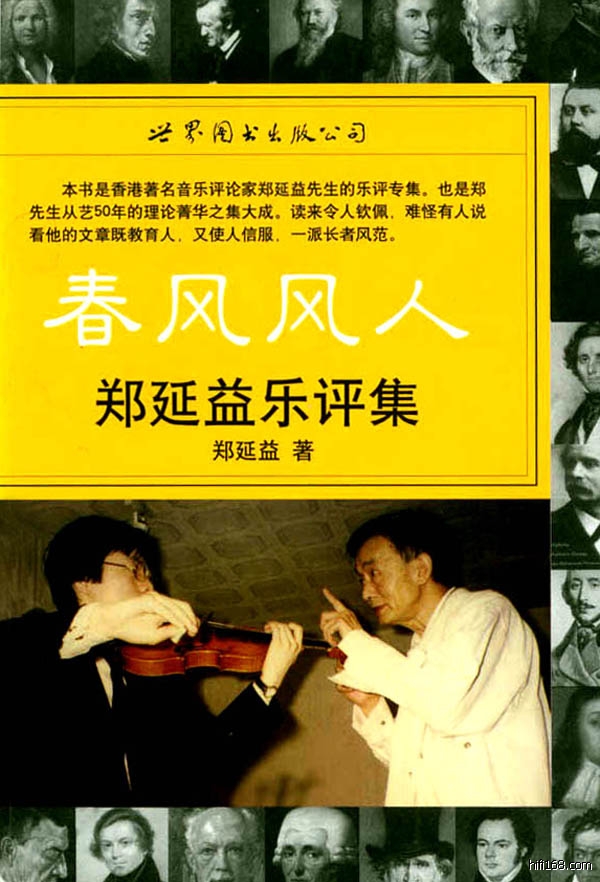

本书是香港著名音乐评论家郑延益先生的乐评专集,是郑先生从艺50年的理论菁华之集大成,具有很强的艺术感染力和参考价值。他的文章读来既教育人,又使人信服,有长者风范。本书对于现今的文艺工作者和爱乐人都很有帮助,不啻为一本好书。

本书是从郑延益众多的乐评文集中精选出来的90多篇文章。在文章中,郑先生对中外许多艺术家进行了解读和中肯的评价。如“随风逝去的孤帆”是对近代小提琴家格吕米奥的介绍和评论,流露出对这位小提琴家沉痛的怀念之情;在该书中,郑先生还分别评述了被誉为二十世纪最伟大的小提琴家海菲茨、小提琴史上的奇才哈西德、法国钢琴印象派大师吉塞金、小提琴家中的“外交家”谢林、中国小提琴家新秀林昭亮、香港歌坛的两位闯将卢景文和江桦等、爵士老头克莱斯勒、唱片界的教皇格罗夫等。阅读本书,将使你体会一次愉快的艺术之旅,在音乐的王国中流连忘返,让你陶醉在郑先生的文字和情感激动中。郑先生的乐评,无论是长篇还是短文都是洋洋洒洒,气势雄绵;无论是对西洋音乐还是我国的民族民间音乐,文中处处都能感受到郑先生深厚的专业功底和精深的艺术见地,读后对人深有启迪。

媒体推荐

编者的话

大约是十多年前,由于工作的关系,我在当时香港的一本杂志上看到一篇乐评,内容是对当时苏联的两位钢琴新秀的评论文章,文章深深地吸引了我,其中深刻的分析和精妙的评解令我折服,并以其十分专业的眼光和极其大度的长者风范,预见了这两位当时还可以说是籍籍无名的年轻人的远大前程和光明的未来。另外,从文章中我感到作者虽然身处香港,但对我们内地的文化教育发展情况却显得一点儿也不陌生,这又引起了我的兴趣。随着时间的推移,时至今日文章作者当时的预言完全应验了,吉莫菲耶娃,当年那个莫斯科音乐学院的毕业生,如今多次国际大赛获奖已跻身世界著名钢琴家的行列。而另一位普列特涅夫,这位柴科夫斯基比赛金奖获得者,现在也已是集钢琴家与指挥家的头衔于一身,成为世界乐坛十分显赫的人物之一。当然我也记住了那篇乐评的作者的名字——郑延益。

一个偶然的机会,我结识了张欣老师,但意外的收获还是通过她使我知道了郑延益先生的情况,也了解了这位使我敬慕己久的老音乐家的许许多多,他一直生活在我们的周围,并不如我想象当中的那么遥远。

郑延益1923年5月2日出生于浙江慈溪,从事商业经营的父亲一生热爱音乐。郑先生6岁学习小提琴时就以一个天才少年的身份出现。8岁时举家移居新加坡,刻苦的学习使得他的琴艺有了长足的提高。11岁就上台演奏门德尔松协奏曲。抗战爆发后他辗转经香港、上海、重庆等地,其中在上海停留的两年中他先入国立音专随艾德勒(Adler)学习并加入了工部局的管弦乐团,在当时清一色的外籍演奏员中只有他和黄贻钧、谭抒真三位是中国人。后又在林声羽指挥的重庆中华乐团中任副首席(首席为黎国荃先生),并于1948年再赴新加坡。新中国成立后,上海根据国家的倡议成立了中央音乐学院华东分院(上音的前身)。这时候年轻的郑延益应谭抒真先生之邀,怀着一腔爱国热情于1954年回国任教。当时上音的小提琴专业是以人材的实力雄厚而著称于世的,它拥有了当时我国最优秀的小提琴教师——谭抒真、窦立勋、陈又新、赵志华和郑延益,他们为我国的音乐教育工作倾注了大量的心血,为我国弦乐演奏培养了无数的人材,目前有许多人还在音乐艺术的园地上辛勤地耕耘着,为他们终身热爱的弦乐事业努力地工作着。

作为一个教师,在教学上每个人都有其特殊的方法和技巧,郑先生也不例外。以今天的眼光来看,他的别具一格的方法主要表现在根据学生不同的情况,因材施教,教授方法强调逻辑性与合理化,其中堪称一绝的是他的妙手回春的指导法。从事弦乐学习的年轻人会由于各种各样的情况(生理条件的先天性、早期训练方法的科学性等等)会在学习上碰到各种各样的困难,有的可能成为不可逾越的障碍甚至会毁了一个年轻人从事音乐的梦想。而郑延益先生的绝活也在于此,他指导过许多有过这种“病灶”的学生,并运用合理的调整手段使之恢复了信心,并且在学习上跨进了一个新的层次。林涛由于挟琴紧,手指痉挛,在学习上碰到很大的困难,郑先生让他双肩放松,自然松弛地拉琴,声音一下子出来了,在毕业考试上演奏的曲目是拉罗的《西班牙交响曲》,光彩焕发,以至于李克强跑过来对郑先生深深一鞠躬说道:“郑老师我服了你了!”沈冠恩的手又小又软,在练习上很费劲,自己也很苦恼,郑先生对她强调两个支点、指根起落,培养起良好的感觉,自信心也增强了,结果能自然流畅地演奏柴科夫斯基协奏曲(篇幅所限,我只能举几例)。另外郑先生在上音的特殊贡献是以敏锐的眼光和高雅的趣味性开创并建立了上音的室内乐教育和重奏训练课,培养了我国第一个女子四重奏组(初始成员为俞丽拿、丁芷诺(后为沈榕)、吴菲菲(后为沈西蒂)和林应荣)并于1960年在前民主德国的弦乐比赛中获奖,并把这一优秀的传统在上音一直保存至今。它延续的辉煌是1985年,上音由李宏刚、李伟刚、王征、马新华组成的四重奏组在英国扑茨茅国际比赛中荣获第二名。郑先生又在上音开设了中提琴专业,他理清了中小提琴不分的混乱局面并使这个“灰姑娘”恢复了它原来的面目。这个专业除了沈西蒂以外后来又陆续培养了张立国和肖红梅等人,这些应该都和郑先生的努力分不开的。郑延益先生一直是以一位智慧型的教师而著称的,在学校里是出了名的专治疑难杂症的“专家”,他热爱自己的学生却又从不计较报酬,许多人都还记得他披着雨披推着老坦克去为学生上课的情景。由于家庭和各方面的影响,他在教学之余的另外一大爱好就是收集唱片。在那个特殊的年代里郑先生倾其所能,用他自己不高的收入购置了大量的唱片资料,据当时去过他在淮海路寓所的人所回忆,当时郑先生收集的唱片不下数千张,堆满了几个大橱,是他的挚爱,可惜在文革中毁于一旦,至今令他耿耿于怀。

……

编辑推荐

本书是香港著名音乐评论家郑延益先生的乐评专集,是郑先生从艺50年的理论菁华之集大成,具有很强的艺术感染力和参考价值。他的文章读来既教育人,又使人信服,有长者风范。本书对于现今的文艺工作者和爱乐人都很有帮助,不啻为一本好书。

本书是从郑延益众多的乐评文集中精选出来的90多篇文章。在文章中,郑先生对中外许多艺术家进行了解读和中肯的评价。如“随风逝去的孤帆”是对近代小提琴家格吕米奥的介绍和评论,流露出对这位小提琴家沉痛的怀念之情;在该书中,郑先生还分别评述了被誉为二十世纪最伟大的小提琴家海菲茨、小提琴史上的奇才哈西德、法国钢琴印象派大师吉塞金、小提琴家中的“外交家”谢林、中国小提琴家新秀林昭亮、香港歌坛的两位闯将卢景文和江桦等、爵士老头克莱斯勒、唱片界的教皇格罗夫等。阅读本书,将使你体会一次愉快的艺术之旅,在音乐的王国中流连忘返,让你陶醉在郑先生的文字和情感激动中。郑先生的乐评,无论是长篇还是短文都是洋洋洒洒,气势雄绵;无论是对西洋音乐还是我国的民族民间音乐,文中处处都能感受到郑先生深厚的专业功底和精深的艺术见地,读后对人深有启迪。

目录

编者的话

开场白

随风逝去的孤帆

20世纪小提琴界最大的损失

小提琴史上的一位奇才

异国的印象派大师

由科达伊的无伴奏想到

小提琴家中的“外交家”

吉塞金的皇帝协奏曲

关于林昭亮的琴艺

关于克莱斯勒

记桑桐访港

滕什泰德印象

再听林昭亮

姆拉文斯基和老柴

400年小提琴演奏史

马勒内心的交响世界

香港歌坛的两位闯将——卢景文和江桦

关于托斯卡尼尼

昙花一现的小提琴奇葩

郑京和的勇气

约瑟夫·莱文纳与霍洛维茨

记杰出的中国钢琴家许斐平

艾瑟顿印象

从卢塞恩乐团的演出讲到“乐评”之不易

和斯特恩交谈

从吴门“琴韵”等谈到易有伍

向《斯特拉德》致敬

神奇的名琴

两次专访慕特

穿牛仔裤的姑娘

来自罗马的12位青年

一个大胡子年青人

琴弦张着的大师

《复活》交响曲随谈

与项斯华谈古筝的发展

永远的海菲茨

唱片史上的瑰宝《托斯卡尼尼全集》

联想

……

文摘

书摘

关于林昭亮的琴艺

林昭亮是目前世界小提琴家新秀中的佼佼者,英国人尤其把他捧上天,红得发紫;而他也的确能奋发图强、谦虚好学,几年内有很大的进步;从唱片上听,与几年前在香港的演出已有很大的不同。

林昭亮最大的优点是和郑京和一样,有自知之明,知道技术不过是为音乐服务的工具,不企图在技术上与帕尔曼等人争一日之长,因为事实上如讲硬技巧(Gymmaastics),他是稍逊于帕尔曼、明茨等一筹的。相反,他却在音乐表现上力求有所突破,树立他个人的气质和风格,这一着,他走对了,这和傅聪、郑京和一样,这两人今天所以在世界乐坛上占有一定的地位,也是由于在音乐表现上有他们某一些的个人气质,当然,一定程度的硬技巧是必须的,他们也具有这种技巧。但是林昭亮似乎比郑京和更聪明,因为他抓紧了音乐表现所必须的一项工具——发音,林的发音已不仅仅是漂亮,而且在所有新秀中,是最比较具有个人标志的,虽然还没有像大师辈那样突出,但如果仔细听,是有点与众不同。

林昭亮还有一点很重要的长处,他谦虚、好学。他曾在上海公开说,他知道在换弓时手指动作太多,老师也这样说,不过一时改不过来。但是从他的唱片听来,换弓时手指动作的痕迹已很少,这说明他在不断地改进自己,这点很不容易;他又说,偶然他也会懒,不想练琴;但当他想到还有海菲茨在前面时,他又拿起琴了。对一个每年要开二百多场(现在可能还不止)音乐会的独奏家来说,能继续不断苦练是很不容易的。即使是海菲茨在当年,也曾一度少练了琴,演奏有所逊色,有一位评论家亨德尔森指出了这点,海菲茨看到了,及时引起了警惕,恢复了练琴,说:“我永远感谢亨德尔森,是他及时地提醒了我。”无止境,的确如此。但话又说回来,演奏过多是近代小提琴家最大的敌人,因为它容易在演奏上促成缺少新鲜感。克莱斯勒曾解释为什么他不练琴,说:“我要感动听众,首先就得感动自己;但如果一首曲子拉得太多了,是会厌倦的。”事实也的确如此,即使是贝多芬协奏曲,听多了也的确会厌倦。奥依斯特拉赫就曾说过,有一时期他实在不想再听见贝多芬协奏曲,因为有一次在德国,他曾连续6个晚上公演这首曲子,结果搞到有一段时期他实在不想再听到这首曲子。贝多芬协奏曲况且如此,遑论其他?因此使我想到像卡拉扬这样的指挥家,要他演绎贝多芬第五再有新鲜感,实在是有困难,实在听得太多了。克莱斯勒可以说是稀有的天才和幸运儿,因为他可以不练琴。实际上可以不练琴的并不只他一个,据可靠传记,伊萨依和帕格尼尼都是不大练琴的,这是一个技术方法问题,值得每一个小提琴家研究的问题。如何解决演奏新鲜感问题就要靠林昭亮自己了。

在琴艺方面,除开风格方面需要继续创建巩固外,还有些方面有待于他继续探讨发展的。

音准的变化。林昭亮的音准和其他新秀比起来应该说是很不错的,但是音准的变化和老一辈的大师相比,则仍须再进一步。最明显的是在E弦的高把位,他的音准倾向于高(不是不准)。小提琴卜有一奇怪的现象,当演奏八度时,如果完全准,容易只听到低音。所以要演奏漂亮的八度,高音就得高一根头发丝(比一比海菲茨和年青时梅纽因的八度就可以知道。后者完全准,但听起来就不暸亮,因为高音为低音所淹没,海菲茨的高音高出一根头发丝。听起来也绝对准,但却嘹亮,圣母颂是一个明显的例子),但如果分开来拉,高音如偏向于高效果不一样。比一比林昭亮的莫扎特《迴旋曲》与海菲茨或克莱斯勒的,仔细听听就可知道。除这点,随着调性的变化音准也应有所变化,这一点是现代小提琴家们一个很大的弱点。我曾经举过帕尔曼的演绎之不及克莱斯勒所在,音准变化就是其中之一。从林昭亮的《中国花鼓》也可以听出这个问题,开始第二句,音阶片断的转调,他的音准变化就不够,和克莱斯勒本人比,大多数其他小提琴家都对这点注意得不够,但要知道克莱斯勒的这些小品之所以动听,主要因素之一就是和声色彩上的变化所造成,忽略了这一点,音乐就会因而逊色。但这并不是林昭亮一个人的问题,正因如此,所以如果林昭亮注意这个问题,他的演绎就能比别人高出一筹。

第二点是林昭亮的揉音。在目前,他的色彩变化仍嫌不够。尤其是在激动时显得不够。不过这里牵涉到一个音乐观点问题。不仅仅是一个技术问题。从技术上讲是欠缺手指揉音,但林是不会,还是不想要,那就不知道了。譬如王晓东,他说他不是不知道他的揉音比较慢,但是他喜欢这样。西盖蒂也曾经这样说过。认为较慢的揉音比较庄严(noble)。但是这里还有一个“存在决定意识”问题。听惯了自己较慢的揉音,逐渐就会习惯,喜欢这种揉音的。这又是一个演绎新鲜感问题。因为从客观上说,彩色电影总比黑白电影好看;从某种观点说,有意地弃五彩不用,专用黑白,是一回事;不具备五彩,只有黑白可用那就是另一回事了。林昭亮演绎法雅的西班牙组曲很不错,西班牙的风格和情绪的变化都能掌握,欠缺的就是激动时揉音变化不够,拉赫玛尼诺夫的《练声曲》也如此。是不是他主观上要求就是这样,不得而知;但客观上听,就嫌淡了些。这里顺便提一项有趣的问题:米尔什坦的揉音。米是极少数的提琴家中似乎有意不想用揉音来使自己的声音更动听的一个;因为他的揉音并不是快不起来,从他的圣桑《b小调协奏曲》第二乐章结尾就可以知道,他是极少数能在泛音(Harmonics)上用揉音的人。就这句结尾而言,连弗朗切斯卡蒂都及不上他,一个在泛音上都能用揉音的人,其对揉音的运用应该说是已达到了随心所欲的地步,但米氏却从来不用激烈的揉音(至少我没听见过),这就不是一个技术问题,而是一个音乐见解问题,而且米尔什坦是极其佩服克莱斯勒的一个人,他不学克莱斯勒的揉音,可以说是故意的。米尔什坦曾经说过一句值得深思的话:“我不学别人,因为学会了后我也就失去了自己。”林昭亮的圣一桑协奏曲是他成名作之一,风格也最成熟,但这段泛音结尾就不及米尔什坦。

还有一点就是节奏。这一点在好几处都可以听到(林的《爱之欢乐》、《爱之悲哀》的演绎都是不错的。要讲缺点的话就是节奏,特别是《爱之欢乐》缺少那种轻松活泼(lilt);在维尼亚夫斯基的《随想圆舞曲》里这种轻松活泼也缺少。)记得维也纳爱乐到北京去演出,最疯魔厂北京就是他们华尔滋的演奏,那种抢板和节奏的运用,对他们来说是家常便饭,就好似北京人嘴里都会哼两句二簧一样。华尔滋的节奏感你如果不能从内心去感受它的律动,是演绎不出来的。总的来说,每个民族不同的音乐风格主要因素之;一就是节奏。不过随着林在全世界旅行,他是应该能体会出这些节奏的。尤其是应该多听听爵士(Jazz)和轻音乐。一个古典音乐工作者和一个从事轻音乐或爵士乐的人,最大的差别是节奏感,在这方面,古典音乐演奏者是可以学到很多的。大概并不是许多人知道霍洛维茨非常佩服先锋派,我想主要大概就是由于节奏,梅纽因和格拉佩里则更是众所周知的了。事实上我经常建议我的学生去听轻音乐,那些自认为古典音乐才是正宗的,比轻音乐高一等的想法,是大错特错的!

林昭亮将于11月13日来港,届时香港人可以去听听他现在的琴艺究竟怎么样了,祝他青云直上。

——1988.10

关于克莱斯勒

看了一篇介绍克莱斯勒文章,读后不禁手痒,姑以此篇续之,因为他的确是一位独一无二的大师。可述的事迹实在太多了。

克氏最大的特点是他的变幻万千,馥郁醇芳如百年陈酿的琴音(Tone)。许多学琴的人,第一次听克的唱片时,往往不相信小提琴能发出如此迷人声音来!G弦比大提琴还厚,如男低音;D弦似男中音(Baritone);A弦是男高音(Tenor);E弦则是女高音(Sopra-no)。他又喜欢换琴;可是尽管不同的琴,音色已有所不同,但4根弦的特色依然。没有第二个提琴家具有如此丰富多彩的音色变化。有一次,在伦敦彩排时,好几个乐队琴手拿琴来让克试试,他们几乎不能相信克在拉的是他们自己的琴!

……

-

-

bkbkh10433.jpg

(, 下载次数:26)

jpg(2008/1/10 0:28:38 上传)